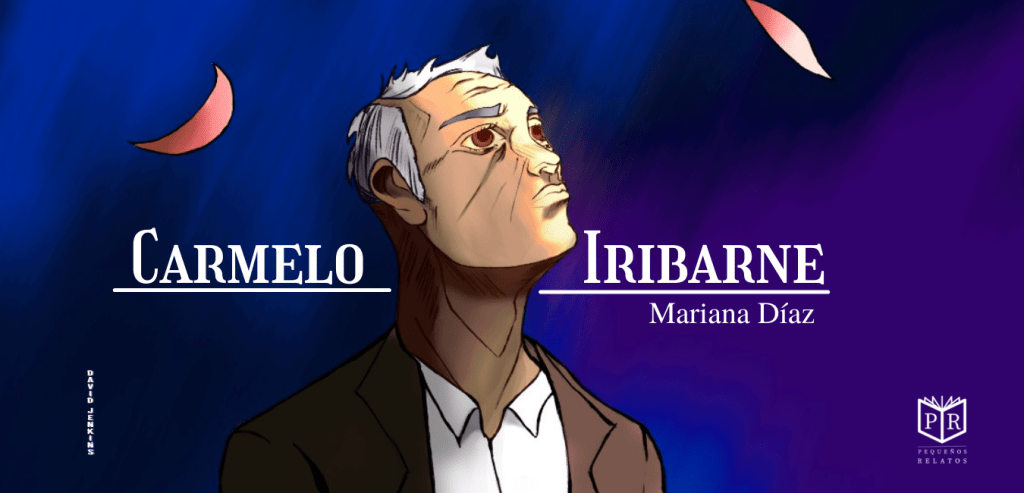

Ilustrado por: David González

Texto: Mariana Díaz

El reloj parecía estar particularmente desesperado aquel día, con su traqueteo incesante e infinito. Aquello martillaba el cráneo de Carmelo Iribarne, un hombre viejo de cabello canísimo que hacía las veces de luna en el día y de sol en la noche; no era un hombre que pasara el tiempo demoliendo hoteles durante la dictadura, más bien era de los que habían ocultado cuerpos huesudos entre las grietas polvorientas, entre escombro y escombro. Ahora pensaba en como aquellas ruinas lo regurgitaron de nuevo a la vida, a las siete vacas gordas detrás de las siete vacas flacas, predicción volteada de cabeza solo para ponerle un moño rojo como un augurio de sus cinco amigos colapsados bajo ladrillos rotos arrojados por una multitud vociferante: “¡Hammer, hammer, hammer!”.

Carmelo era, además, el cronista estrella del diario La Prensa de Buenos Aires y ese día que llevaba por nombre 27 de marzo debía cumplir su tarea anual, su acto conmemorativo y fantástico en donde más de 22.000 voces poseerían su garganta seca y moribunda frente a los cientos de comisionados de derechos humanos que solo se sentarían en sillas blancas y aplaudirían sin dolor, sin amor, sin paz y sin remordimiento. Era por eso que Carmelo buscaba ser piraña en la carne de su indiferencia “¿por qué no hicieron algo en aquel entonces? Son ellos los verdugos y veedores”, los nervios eran soda cáustica para sus entrañas blandas y rosadas, ¿era acaso ira o tristeza? Lo único importante en ese momento era sortear el tráfico desde Saavedra hasta el ágora de la Universidad de Palermo.

Se subió en el auto, con un dedo deslizado entre la corbata y la camisa aflojó el nudo que su mujer le había enseñado a tejer veinticinco años atrás, giró la llave y la radio se encendió estrepitosamente: “de chiquito fui aviador, pero ahora soy un en-fer-mero”, las ruedas comenzaron sus rotaciones concéntricas y todo el calor allí concentrado se armonizó; la vida estaba en marcha sincrónica con el reloj de pulsera.

Miraba por el panorámico y veía reflejos de su pasado, escenas que pasaban sucediéndose las unas a las otras como uno, dos y tres, su madre llorando, las fosas destapadas con sus gases nauseabundamente heroicos, los helicópteros bombardeando de cadáveres el mar allá por Chile… ya la ciudad estaba llena de sombras y mordazas, autocensuras y trituradoras de papel, era el día, era el exorcismo inverso o el aroma de sangre en cualquier bahía de Las Malvinas.

Allí estaba Carmelo, 27 de marzo de 1990, estancado bajo un puente entre Recoleta y Palermo. Siete de la mañana en punto, alzó la mirada al borde de aquel artilugio humano y allí lo vio, era un muchacho cayendo poéticamente, como en cámara lenta, la viva imagen de Azucena Villaflor sobre el Río de la Plata, atada a la gravedad como un pétalo de rosa que besa el suelo húmedo de una lápida. El cuerpo se desparramó por todo el panorámico hecho trizas. El viejo hombre apenas pudo reaccionar, se echó para atrás y ya no había pantalla cinematográfica en la cual plasmar su catarsis. Ya no había tiempo, solo espacio sobresaturado por el uno y los mil brazos que lo sacaban, Charly de fondo como un pez escapado de otra muerte.

Los vectores anónimos lo tendieron en el césped del andén, él solo acertaba en murmurar: “la conferencia, la conferencia, voy tarde”. La sirena de la ambulancia silenció por un momento al radio, el cuerpo se volvió tieso sobre la camilla de madera y ya dentro del auto hospitalario un cuello ortopédico le calló la voz. Entre malos procedimientos y errores de protocolo, las 22.000 ánimas se alejaron de Carmelo y dejaron su posesión solitaria.

En el ágora hirviente de la universidad retumbó el sonido de un micrófono siendo probado con dos golpes secos: —Informamos a todos los asistentes que el doctor Carmelo Iribarne ha sufrido un accidente automovilístico mientras se dirigía hacia acá. Rogamos su comprensión y deseamos que su bienestar no se vea comprometido— hubo un silencio incómodo y prolongado que se extendió por toda la sala, las caras de los asistentes se retorcieron en muecas de sorpresa y disgusto. —Siguiendo con el programa, recibiremos al intendente de la ciudad de Buenos Aires, el doctor Carlos Grosso — se dijo, sin anomalía, ni mayor inconveniente.

Sobre la autora:

Mariana Sofía Díaz Sanjuán

Nacida el 16 de Marzo del 2002 en Bogotá, Colombia. Es estudiante de biología en la Pontificia Universidad Javeriana, hace parte del equipo de creación de la revista de artes literarias y visuales, Proyecto Straversa. Obtuvo el tercer lugar en el IV Foro Filosófico “Antropología Filosófica ¿Hacia Dónde Va el Hombre? Retos y Perspectivas” de la Universidad Santo Tomás, además, ganó el primer lugar en el Concurso Interno de Cuento de RCN realizado en el año 2020.

Replica a Catalina Sanjuan Cancelar la respuesta